घर वापसी का उत्साह और ज़मीनी हकीकत के बीच झूलता धर्मसंकट : रतन सिंह असवाल

घर वापसी का उत्साह और ज़मीनी हकीकत के बीच झूलता धर्मसंकट

रतन सिंह असवाल

देहरादून।

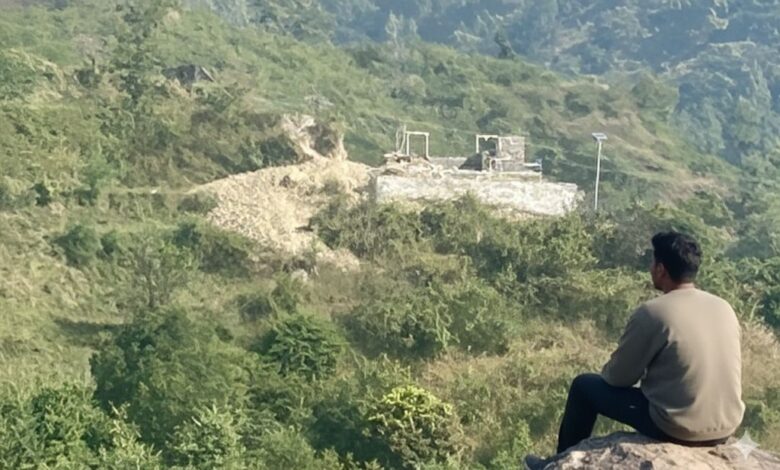

दूर पहाड़ी की ढलान पर, पारंपरिक शैली में एक घर का ढांचा खड़ा है। यह तस्वीर किसी के लिए सुकून भरी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए यह एक अधूरे सपने और अंतहीन संघर्ष का प्रतीक है। यह उस कड़वी सच्चाई का आईना है, जिसका सामना आज पहाड़ में वापस बसने या कुछ नया करने की कोशिश करने वाला हर व्यक्ति कर रहा है।

सपना होता है कि अपने मूल पहाड़ों में, अपनी जड़ों के पास, पारंपरिक शैली का एक घर बनाया जाए। सोचते हैं कि इस प्रक्रिया में स्थानीय कारीगरों को ही काम दिया जाएगा, ताकि हुनर और पैसा, दोनों यहीं रहें।लेकिन ज़मीनी हकीकत सपनों से कोसों दूर है।

मुश्किल यह है कि जिस काम को तीन महीने में पूरा हो जाना चाहिए था, वह छह महीने बाद भी आधा नहीं हो पाया है। इसका कारण हमारे स्थानीय कारीगरों का विचित्र व्यावसायिक रवैया है।यह एक आम चलन बन गया है कि कारीगर दो दिन काम पर आएगा, तो अगले चार दिन की छुट्टी पर चला जाएगा। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भवन स्वामी का कितना मूल्यवान समय और पैसा बर्बाद हो रहा है। उन्हें हर शाम अपना पूरा मेहनताना चाहिए, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि वह अगले दिन काम पर लौटेंगे भी या नहीं।

इससे भी विकट स्थिति “एडवांस” की है। यदि आपने किसी मानवीय या आपातकालीन स्थिति में किसी को कुछ एडवांस दे दिया, तो समझ लीजिए कि वह पैसा और वह कारीगर, दोनों काफ़ी समय तक आपसे दूर हो गए हैं, फिर आपको अपना ही काम करवाने के लिए उन्हें खोजना पड़ता है। यह भरोसे और व्यावसायिकता का घोर अभाव है, जो किसी भी परियोजना को सफल होने से पहले ही मार देता है।

जब स्थानीय कारीगरों से काम करवाना असंभव हो जाता है, तो एक भवन स्वामी के पास क्या विकल्प बचता है? वह मजबूर होकर नेपाली या बिहारी मूल के उन कुशल श्रमिकों को काम पर रखता है, जो अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध हैं और समय पर उसे पूरा करने का हुनर रखते हैं।लेकिन जैसे ही आप यह कदम उठाते हैं, एक अलग तरह की समस्या खड़ी हो जाती है।

एजेंडा चलाने वाले लोग, जिनमें से अधिकतर खुद ही पहाड़ से पलायन कर चुके हैं या पहाड़ से उनका कोई सांस्कृतिक वैचारिक और ख़ानदानी कोई सरोकार नहीं, तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। वे आप पर “डेमोग्राफिक चेंज” करने का आरोप लगा सकते हैं और अनावश्यक टिप्पणियाँ भी शुरू कर सकते हैं और कई स्थानों पर स्थानीय लोग भी बाहरी श्रमिकों को काम मिलता देख चिढ़ने लगते हैं।

पहाड़ में रहने की कीमत?

यह एक सच्चा धर्मसंकट है। जो व्यक्ति वास्तव में अपने मूल पहाड़ों में लौटना चाहता है, उसे दोनों तरफ से दंडित किया जा रहा है:

1. यदि वह स्थानीय कारीगरों से काम लेता है, तो उसे अकुशलता और गैर-व्यावसायिक रवैये के कारण अपना समय, पैसा और मानसिक शांति गँवानी पड़ती है।

2. यदि वह काम पूरा करने के लिए कुशल बाहरी श्रमिकों को लाता है, तो उसे सामाजिक आलोचना और “पहाड़-विरोधी” होने के ताने झेलने पड़ते हैं।

तो सवाल यह है कि जिस व्यक्ति को पहाड़ में रहना है, उसके पास विकल्प क्या है? या तो वह इस अंतहीन देरी और नुकसान को चुपचाप सहे, या फिर उन “एजेंडा चलाने वालों” की तरह खुद भी पलायन कर ले?

सच्चाई यह है कि दूर बैठकर एजेंडा चलाना बहुत आसान है, लेकिन उस व्यावहारिक पक्ष को समझना और स्वीकारना बहुत कठिन है, जिसका सामना ज़मीन पर मौजूद व्यक्ति कर रहा है। अगर हम सच में चाहते हैं कि लोग पहाड़ों में वापस बसें और यहाँ की अर्थव्यवस्था में योगदान दें, तो हमें आलोचना की नहीं, समाधान की जरूरत है।

इसका एकमात्र दीर्घकालिक समाधान है कि राज्य सरकार “पारंपरिक कौशल विकास” के गंभीर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए।

लेकिन इन कार्यक्रमों में सिर्फ पत्थर लगाना या लकड़ी का काम सिखाना काफी नहीं होना चाहिये । इन कार्यक्रमों का मुख्य फोकस व्यावसायिकता, काम के प्रति प्रतिबद्धता, और वित्तीय अनुशासन सिखाने पर होना चाहिए। जब तक हम एक कुशल और भरोसेमंद स्थानीय कार्यबल तैयार नहीं करते, तब तक पहाड़ में निर्माण का सपना एक महंगा और थका देने वाला संघर्ष ही बना रहेगा।